【第2回】慢性腎臓病(CKD)のお話(連載)

【腎臓はどこにあるの?どんな形?】

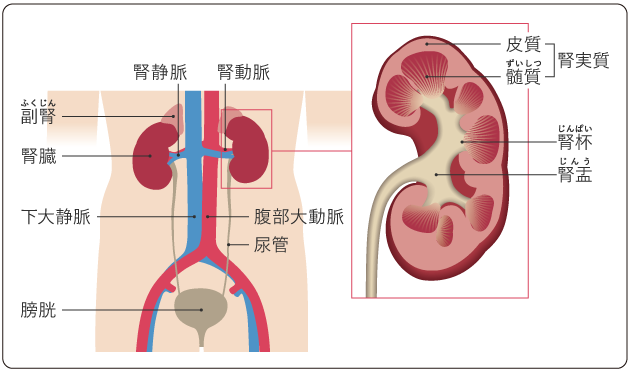

さて、今回は腎臓の基礎からお話しましょう。皆さん、腎臓ってどこにあるのか、いくつあるのか、どんな形をしているか知っていますか?腎臓は左右に一つずつ合わせて二つが背中の腰のあたりにあり、ソラマメのような形をしています。握りこぶしくらいの大きさです。生まれつき一つしかない人(片腎)や左右の腎臓がつながっている人(馬蹄腎)、腎臓のなかにのう胞というという水の入った袋がたくさんある人(多発性嚢胞腎)もいます。生まれつき腎臓の形に異常がある場合も「慢性腎臓病」と言えますが、形の異常があるだけで機能には影響をしない場合もあり、検査をしないと気が付かれずに一生過ごすこともあります。

出典「国立がん研究センターがん情報サービス」

人間の腎臓は二つしかありませんが、動物はもっとたくさんの腎臓をもっていたりします。

例えば象は5個、牛は30個、シロナガスクジラに至っては3000個といわれていますが、だからといって、腎臓の働きが強力だという話は聞いた事がありません。

人間も実は二つなくても、一つだけあれば生きていくのに問題はなく、例えばご家族に腎臓疾患の方がいる場合、自分の腎臓を一つわけてあげる場合もあります。その場合は腎臓を提供した人は腎臓の数は一つ、腎臓をもらった人は腎臓の数は三つということになります。腎臓をもらった場合は足のつけねのところに腎臓を植え込みます。この「腎移植」のお話も、この先慢性腎臓病の治療についてお話するときに、詳しくお伝えできたらと考えています。

【腎臓はどんな働きをしているの?どんな症状がでるの?】

腎臓は頑張り屋さんで24時間休まずに働き、体のなかにたまった老廃物を捨ててくれていますが、最後の最後まで症状がでないことが問題です。老廃物を捨てる以外にも血液の中の酸やアルカリ、電解質といった成分や、体の水分のバランスをとっているのも腎臓です。また血液の成分である赤血球の赤ちゃんを育てたり、骨に関係するホルモンを調節したりしています。腎臓が傷んでくると尿に血液や蛋白が混ざったり、血液検査をすると腎機能が低下していることがわかりますが、検査をしないとわからないことが多く、腎臓病の発見が遅れたりします。自覚症状はほとんどありません。健康診断などで、血液や尿検査、画像検査を受ければ、慢性腎臓病かどうか判断することができます。

【慢性腎臓病の診断は?】

「慢性腎臓病:CKD」は以下①②のように定義されています。

①尿異常、画像診断、血液検査、病理診断で腎障害の存在が明らか、特に0.15g/gcr以上の蛋白尿(30mg/gcr以上のアルブミン尿)の存在が重要

②GFR<60mL/分/1.73㎡ (GFR:腎臓の糸球体が一分間にどれだけ血液を濾過したかを示す値のこと)

慢性腎臓病は①②のいずれか、または両方が3か月を超えて持続することで診断されます。①の中では特に、蛋白尿が危険信号です。蛋白尿や血尿は「腎臓の涙」と形容されます。腎臓が傷んで泣いているというイメージですが、自分の尿を見ただけで普通は異常があるか判断できないのがつらいところです。異常とわかる尿の色では真っ赤な尿(血尿)がありますね。この場合は泌尿器科への受診がおすすめですが、風邪を引いた後や発熱後にコカ・コーラのような色やウーロン茶のような色の尿が出た場合は腎炎の可能性があり是非腎臓内科に受診してほしいなと思います。

次回は尿のお話や腎臓の疾患のお話もしたいと思います。乞うご期待!